| |

|

| |

|

Luras

L'autore

Le

opere

La

collezione

La

tecnica

Il

sughero

L'edicola

I

commenti

|

Le origini

Luras,

paese della Gallura di circa 2.800 abitanti, situato nella regione nord

orientale dell'Isola di Sardegna, si estende su un poggio granitico

dell'altipiano del Limbara, a 508 metri di altitudine. Luras,

paese della Gallura di circa 2.800 abitanti, situato nella regione nord

orientale dell'Isola di Sardegna, si estende su un poggio granitico

dell'altipiano del Limbara, a 508 metri di altitudine.

Un tempo veniva

chiamata Villa Lauras o Oppidum Luris, e l'origine

stessa del nome viene spesso attribuita a lura (otre) oppure

a laurus (alloro). Tra le ipotesi avanzate sull'origine del

paese ve ne sono alcune che, secondo quanto affermato da diversi storici,

lo vorrebbero come "una delle cinque colonie" che gli Etruschi

fondarono nell'Isola dopo l'862 a.C. Oppure fondato da una parte dei

4.000 coloni ebrei deportati in Sardegna dall'imperatore romano Tiberio

nel 19 d.C. A rafforzare ancora quest'ipotesi vi sono diversi particolari

riferibili agli usi e costumi luresi, all'intraprendenza commerciale,

ad alcune pietanze e a elementi caratteriali degli stessi abitanti.

|

| |

La

storia

Il

primo documento storico che cita luras è la Carta Pisana del 1300,

dove vi sono elencate tutte le ville del Giudicato suddivise

in Curatorie. Luras faceva parte della Curatoria di Gemini

Josso. Nel periodo giudicale e spagnolo-aragonese nella zona di Luras

sorgevano dei villaggi che sono stati abbandonati in epoche diverse a

causa delle pestilenze, delle carestie e delle incursioni dei barbari.

Siffilionis (oggi Silonis) sorgeva presso l'antica chiesa

di San Pietro, che era la parrocchiale di questo villaggio; Canahim

(o Canahini), Il

primo documento storico che cita luras è la Carta Pisana del 1300,

dove vi sono elencate tutte le ville del Giudicato suddivise

in Curatorie. Luras faceva parte della Curatoria di Gemini

Josso. Nel periodo giudicale e spagnolo-aragonese nella zona di Luras

sorgevano dei villaggi che sono stati abbandonati in epoche diverse a

causa delle pestilenze, delle carestie e delle incursioni dei barbari.

Siffilionis (oggi Silonis) sorgeva presso l'antica chiesa

di San Pietro, che era la parrocchiale di questo villaggio; Canahim

(o Canahini),  identificabile

con l'attuale Canaili, si estendeva intorno alla chiesa di San

Michele e il villaggio di Canarhan, nella regione che oggi

viene chiamata Carana, e aveva come parrocchiale la chiesa di

San Nicola e San Bartolomeo. Sempre nella curatoria

di Canahini sorgevano i villaggi di Astaina e di Hagiana,

mentre nella curatoria di Gemini vi era un altro villaggio

denominato Campo de Vigne o de Vinyes. Luras fece parte

quindi del Marchesato di Gallura e vi rimase fino al 1839. Ed

è proprio nell'800 che Luras raggiunge un certo benessere, ossia

quando alle tradizionali e tutt'oggi presenti attività agricole

si aggiunsero quelle commerciali che videro i luresi impegnati a vendere

in tutta l'Isola, e non solo, i propri manufatti: berrittas (antichi

copricapi del costume maschile), lana, pelli, lavorati del sughero e del

ferro, stoffe, vini, acquavite, formaggi, granaglie, ecc. Oggi l'economia

dei luresi è basata sull'agricoltura, sull'allevamento, sulla lavorazione

del sughero e del granito e sulla viticoltura. Nel territorio di Luras

si trovano le vigne più estese e forse meglio coltivate dell'alta

Gallura, dalle quali si producono vini apprezzati oltre gli stessi confini

sardi e nazionali: il vermentino, il moscato e il famosissimo

Nebiolo di Luras. identificabile

con l'attuale Canaili, si estendeva intorno alla chiesa di San

Michele e il villaggio di Canarhan, nella regione che oggi

viene chiamata Carana, e aveva come parrocchiale la chiesa di

San Nicola e San Bartolomeo. Sempre nella curatoria

di Canahini sorgevano i villaggi di Astaina e di Hagiana,

mentre nella curatoria di Gemini vi era un altro villaggio

denominato Campo de Vigne o de Vinyes. Luras fece parte

quindi del Marchesato di Gallura e vi rimase fino al 1839. Ed

è proprio nell'800 che Luras raggiunge un certo benessere, ossia

quando alle tradizionali e tutt'oggi presenti attività agricole

si aggiunsero quelle commerciali che videro i luresi impegnati a vendere

in tutta l'Isola, e non solo, i propri manufatti: berrittas (antichi

copricapi del costume maschile), lana, pelli, lavorati del sughero e del

ferro, stoffe, vini, acquavite, formaggi, granaglie, ecc. Oggi l'economia

dei luresi è basata sull'agricoltura, sull'allevamento, sulla lavorazione

del sughero e del granito e sulla viticoltura. Nel territorio di Luras

si trovano le vigne più estese e forse meglio coltivate dell'alta

Gallura, dalle quali si producono vini apprezzati oltre gli stessi confini

sardi e nazionali: il vermentino, il moscato e il famosissimo

Nebiolo di Luras.

|

| |

Il dialetto

Per

cercare una spiegazione al perché Luras, a differenza degli altri

centri della Gallura, abbia mantenuto l'originaria parlata sarda bisogna

ricondursi alle diverse ipotesi che tentano di dare una spiegazione possibile

e veritiera sulle motivazioni. Per

cercare una spiegazione al perché Luras, a differenza degli altri

centri della Gallura, abbia mantenuto l'originaria parlata sarda bisogna

ricondursi alle diverse ipotesi che tentano di dare una spiegazione possibile

e veritiera sulle motivazioni.

Intorno al 1200 la Gallura fu infestata da una grave epidemia. Solo Luras

rimase immune e potè quindi difendersi dai Còrsi che intanto

avevano occupato la parte superiore dell'Isola conquistando i luoghi lasciati

deserti; questa tesi giustificherebbe la difesa della lingua sarda sul

dialetto gallurese, che ha chiare origini còrse.

Il mantenimento della parlata sarda potrebbe essere nato anche dall'esigenza

di dover comunicare con le popolazioni dell'interno della Sardegna dovuto

al dinamismo commerciale dei luresi.

L'originalità dei lurisincos, come etnicamente vengono

chiamati, esce allo scoperto proprio nel dialetto il quale, oltre alla

musicalità dell'accento, si distingue dalle altre varianti logudoresi

della sardegna del centro - nord per altre sfumature.

|

| |

L'archeologia

Sepulturas

de zigantes o de paladinos, così i luresi solevano chiamare

i Dolmen, importantissimi monumenti del megalitismo funerario

del periodo neolitico, che costituiscono un esempio significativo di una

delle maggiori concentrazioni di tali sepolture in Sardegna. Nel territorio

di Luras, infatti, ve ne sono ben quattro: l'Allée couverte

di Ladas e i dolmen a struttura semplice di Alzoledda, di

Ciuledda e di Billella. Molto ben conservati nelle loro

strutture realizzate in granito locale, i dolmen di Luras costituiscono,

insieme all'allée di Ladas, la cui copertura è costituita

da due lastroni piatti, uno dei quali risulta essere, per dimensioni,

il secondo in tutto il bacino del Mediterraneo, un'interessante sequenza

nell'evoluzione della tipologia costruttiva di questi monumenti megalitici

che, partendo dall'esperienza del dolmen semplice dei periodi neolitici,

porta alla realizzazione di tombe a galleria, le allée couvertes,

e quindi alle Tombe dei giganti. Sepulturas

de zigantes o de paladinos, così i luresi solevano chiamare

i Dolmen, importantissimi monumenti del megalitismo funerario

del periodo neolitico, che costituiscono un esempio significativo di una

delle maggiori concentrazioni di tali sepolture in Sardegna. Nel territorio

di Luras, infatti, ve ne sono ben quattro: l'Allée couverte

di Ladas e i dolmen a struttura semplice di Alzoledda, di

Ciuledda e di Billella. Molto ben conservati nelle loro

strutture realizzate in granito locale, i dolmen di Luras costituiscono,

insieme all'allée di Ladas, la cui copertura è costituita

da due lastroni piatti, uno dei quali risulta essere, per dimensioni,

il secondo in tutto il bacino del Mediterraneo, un'interessante sequenza

nell'evoluzione della tipologia costruttiva di questi monumenti megalitici

che, partendo dall'esperienza del dolmen semplice dei periodi neolitici,

porta alla realizzazione di tombe a galleria, le allée couvertes,

e quindi alle Tombe dei giganti.

|

| |

Gli olivastri

millenari

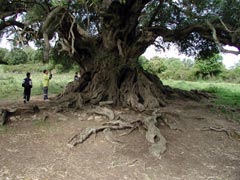

Gli

olivastri millenari di Santu Baltolu di Carana sono inseriti

in un incantevole contesto naturale, sulle sponde del Lago Liscia,

dove il contrasto tra la montagna granitica e lo stesso Lago dà

luogo a un'unità paesaggistica di assoluto valore. Il più

vecchio di questi olivastri, s'ozzastru, come viene confidenzialmente

ma rispettosamente chiamato dai luresi, presenta a metri 1,3 da terra

una circonferenza di circa 12 metri per un'altezza di 8 metri e, secondo

alcuni studi, dovrebbe avere tra i 3.000 ed i 4.000 anni di età,

il che ne fa uno degli alberi più vecchi d'Europa. Questo "patriarca

della natura", dichiarato nel 1991 Monumento naturale e

ormai inserito con grande risalto nelle più importanti guide naturalistiche,

rientra oggi nella lista dei "Venti alberi secolari", uno per

ogni Regione italiana, da tutelare e dichiarare Monumento Nazionale con

decreto ministeriale. Gli

olivastri millenari di Santu Baltolu di Carana sono inseriti

in un incantevole contesto naturale, sulle sponde del Lago Liscia,

dove il contrasto tra la montagna granitica e lo stesso Lago dà

luogo a un'unità paesaggistica di assoluto valore. Il più

vecchio di questi olivastri, s'ozzastru, come viene confidenzialmente

ma rispettosamente chiamato dai luresi, presenta a metri 1,3 da terra

una circonferenza di circa 12 metri per un'altezza di 8 metri e, secondo

alcuni studi, dovrebbe avere tra i 3.000 ed i 4.000 anni di età,

il che ne fa uno degli alberi più vecchi d'Europa. Questo "patriarca

della natura", dichiarato nel 1991 Monumento naturale e

ormai inserito con grande risalto nelle più importanti guide naturalistiche,

rientra oggi nella lista dei "Venti alberi secolari", uno per

ogni Regione italiana, da tutelare e dichiarare Monumento Nazionale con

decreto ministeriale.

|

| |

Le

chiese

Nel

1765, per ordine del Vescovo di Civita Pietro Paolo Carta, venne distrutta

l'ormai diroccata chiesa di San Giacomo, ed in sostizuzione venne

costruita la nuova parrocchiale dedicata alla Madonna del Rosario,

Patrona di Luras, austera chiesa in stile neoromanico che, con facciata

in granito a vista e l'interno a tre navate, con le arcate ed i rossi

mattoni delle volte a botte, rappresenta un prezioso esempio di stile

di architettura religiosa in Gallura. Pregevoli le bussole in legno scolpito,

del 1907, il battistero marmoreo del XIX secolo, la Madonna con Bambino,

dipinto manierista del XVII secolo, La Pentecoste, dipinto di

Antonio Caboni (1874), Il Purgatorio, dipinto di Giovanni

Patrone del 1927. Nel

1765, per ordine del Vescovo di Civita Pietro Paolo Carta, venne distrutta

l'ormai diroccata chiesa di San Giacomo, ed in sostizuzione venne

costruita la nuova parrocchiale dedicata alla Madonna del Rosario,

Patrona di Luras, austera chiesa in stile neoromanico che, con facciata

in granito a vista e l'interno a tre navate, con le arcate ed i rossi

mattoni delle volte a botte, rappresenta un prezioso esempio di stile

di architettura religiosa in Gallura. Pregevoli le bussole in legno scolpito,

del 1907, il battistero marmoreo del XIX secolo, la Madonna con Bambino,

dipinto manierista del XVII secolo, La Pentecoste, dipinto di

Antonio Caboni (1874), Il Purgatorio, dipinto di Giovanni

Patrone del 1927.

Prospicente alla parrocchiale vi è la chiesa di Santa Croce,

anch'essa del XVIII secolo, con facciata in granito a vista, sede dell'omonima

Confraternita, che ogni anno cura la realizzazione di un pregevolissimo

presepe. La chiesa di San Pietro è invece una classica

chiesetta risalente al periodo spagnolo del XVII secolo. Meritevole di

una visita anche la piccola chiesa del Purgatorio, del periodo

sabaudo, risalente alla fine del XVIII secolo. Durante il percorso che

porta alla visita di queste chiese si avrà la possibilità

di attraversare i vecchi quartieri del centro storico, ricchi di memoria

e di antico, scolpito nel granito delle case e in sas carreras

e sas atterighìnos, i vicoli stretti che da esse vengono

delineati.

Prospicente alla parrocchiale vi è la chiesa di Santa Croce,

anch'essa del XVIII secolo, con facciata in granito a vista, sede dell'omonima

Confraternita, che ogni anno cura la realizzazione di un pregevolissimo

presepe. La chiesa di San Pietro è invece una classica

chiesetta risalente al periodo spagnolo del XVII secolo. Meritevole di

una visita anche la piccola chiesa del Purgatorio, del periodo

sabaudo, risalente alla fine del XVIII secolo. Durante il percorso che

porta alla visita di queste chiese si avrà la possibilità

di attraversare i vecchi quartieri del centro storico, ricchi di memoria

e di antico, scolpito nel granito delle case e in sas carreras

e sas atterighìnos, i vicoli stretti che da esse vengono

delineati.

Non dimentichiamo le numerose chiese campestri, sempre inserite in incantevoli

scenari naturali ed esempi di una architettura religiosa rurale spesso

semplice, ma ricca di intima devozione. Santa Maria delle Grazie

è una chiesa che faceva certamente parte dell'estinto villaggio

medioevale di Siffilonis. A brevissima distanza da questa sorge

la chiesa di San Pietro, vecchia parrocchiale del villaggio,

purtroppo ora diroccata ed in attesa di un intervento di recupero. A monte

delle prime due troviamo la chiesa di San Leonardo; risalente

all'ottocento, è stata probabilmente edificata sui resti di un'altra

preesistente. La chiesa di San Bartolomeo sorge nella zona di

Carana in un'altura che domina le sponde del Lago del Liscia,

nelle immediate vicinanze dell'olivastro millenario. Di datazione incerta

ma indubbiamente antica, la chiesa è stata ricostruita quasi completamente

nei primi anni '60, dopo che la costruzione dell'invaso del Liscia

aveva sommerso l'antica chiesa di San Nicola. San Michele

di Canaili è anch'essa di origini molto antiche e può

verosimilmente essere considerata la parrocchiale dell'estinto villaggio

medioevale di Canahini.

|

| |

Le citazioni precedenti sono tratte dall'opuscolo realizzato dalla Associazione

Turistica Pro Loco e dal Comune di Luras

Le citazioni precedenti sono tratte dall'opuscolo realizzato dalla Associazione

Turistica Pro Loco e dal Comune di Luras |

| |

Il

presepe sardo

Chi

visita il paese durante le festività natalizie può ammirare

il tradizionale presepe di Santa Croce, curato da Pier Paolo Cabras, Priore

della omonima Confraternita, che riproduce ogni anno con l'aiuto dei confratelli,

in un caratteristico angolo, la vita paesana di anni orsono. Una costante

è che la natività avviene sempre in un ambiente che ha come

sfondo il nostro paese, ricostruito con puntigliosa fedeltà mostrando

scorci di Luras. Chi

visita il paese durante le festività natalizie può ammirare

il tradizionale presepe di Santa Croce, curato da Pier Paolo Cabras, Priore

della omonima Confraternita, che riproduce ogni anno con l'aiuto dei confratelli,

in un caratteristico angolo, la vita paesana di anni orsono. Una costante

è che la natività avviene sempre in un ambiente che ha come

sfondo il nostro paese, ricostruito con puntigliosa fedeltà mostrando

scorci di Luras.

La maestrìa, unita alla fantasia, fa sì che il soggetto

muti ogni Natale, pur nel rispetto delle più rigorose tradizioni,

tanto da divenire ormai un appuntamento fisso per il nostro paese.

Il Bambinello, la Vergine e San Giuseppe, nonché i pastori, indossano

i tradizionali costumi locali.

Home

L'autore Le

opere Le

opere La

collezione La

collezione La

tecnica La

tecnica Il

sughero Il

sughero L'edicola L'edicola I

commenti I

commenti |